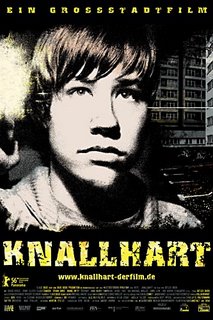

Knallhart - In den Straßen von Neukölln

Knallhart D 2005

+++

Einige leichte Spoiler!

Ich hätte niemals gedacht, dass ich über einen Film mit Society-Blondine Jenny Elvers-Elbertzhagen einmal schreiben würde, dass dieser nach Schmonzetten wie „Die weiße Massai“ dem deutschen Film wieder ein mutigeres, schärferes Profil verpasst. „Knallhart“, kein anderer als Detlev Buck nahm auf dem Regiestsuhl Platz, lief bereits mit viel Beachtung in der Panorama-Sektion der diesjährigen Berlinale. Auf den Punkt gebracht verlegen Buck und seine beiden Autoren Zoran Drvenkar und Gregor Tressnow die Bronx nach Berlin-Neukölln, und wer dort einmal zumindest vorbeigesehen hat, der weiß, dass dies nicht unbedingt ein weit hergholter Vergleich sein muss. Das früher als Multikulti heute eher mit dem Begriff der vielen Parallelgesellschaften umschriebene Viertel hat nicht den Chic von Schöneberg oder Prenzlauer Berg und liegt gemessen am bürgerlichen Zehlendorf wohl auf einem anderen Stern.

Diese Erfahrung müssen auch der 15jährige Michael (David Kross) und seine Mutter Miriam (eben jene Jenny Elvers-Elberzhagen) machen, nachdem ihr Ex-Lover (Jan Henrik Stahlberg) das Mutter-Sohn-Gespann aus dem schniken Einfamilien-Bugalow rausgeschmissen hat. Eine neue Wohung finden sie in einem heruntergekommenen Wohnhaus im lauten, hektischen Neukölln. Dort prägen vor allem Türken, Araber und Osteuropäer das Straßenbild. Wer es sich von den Deutschen (und auch den Ausländern) leisten kann, zieht weg. In der Schule macht Michael dann zum ersten Mal Bekanntschaft mit der prolligen Schlägerbande um den Türken Errol (Oktay Özdemir), die ihn regelmäßig abziehen und einschüchtern. Gemeinsam mit seinen beiden neuen Kumpels Crille und (Arnel Taci) und Matze (Kai Michael Müller) versucht er sich, eher erfolglos, zur Wehr zu setzen. Erst als Hamal (Erhan Emre), der Pate des Viertels, auf Michael aufmerksam wird und ihn als Drogenkurier engagiert, hören die Repressalien auf.

Die krasse Welt der „Sido“-und-Konsorten-Videos hat nun also ihren abendfüllenden Kinofilm bekommen. Was zunächst Befürchtungen weckt, hier werde wohl eine falsche Gewaltgeilheit und Idealisierung eines sozialen Brennpunktes zu Marketingzwecken betrieben, erweist sich glücklicherweise als haltlos. Denn Buck zeigt unterlegt von szenetypischer Hip Hop-Musik nicht nur die irgendwie (dank der Farbentsättigung) doch schön anzusehenden Plattenbauten und versifften Wohngegenden, er hält auch drauf, als die Schattenseite des „Kiezes“ sichtbar wird. Wenn Michael von Errol verprügelt und erpresst wird, wenn Jugendliche aus Langeweile zu Straftätern werden, oder wenn die Polizei beim Nachbarn wie selbstverständlich ein- und ausgeht. Diese direkte Konfrontation mit einer langsam aber unaufhaltsam voranschreitenden Ghettoisierung und Verwahrlosung von Menschen und ganzen Stadtteilen ist hoffentlich mehr als ein Alibi. Obwohl der Realitätsbezug u.a. durch die wacklige Handkamera und die unglaublich natürlich wirkenden Darsteller immer wieder von Buck gesucht wird, entwickelt der Film im Verlauf seiner 98 Minuten auch genügend fiktionale Momente. Die ganze Story um Michaels Aufstieg in der Gunst des Revier-Paten, das Austricksen der Polizei oder die skurrilen Zwischenfälle mit den wechselnden Liebhabern seiner Mutter haben mit dem realen Leben nun nicht mehr allzu viel zu tun. Das ist per se nichts Negatives, man sollte es nur erwähnen, falls der falsche Eindruck entsteht, „Knallhart“ sei ausschließlich ein dokumentarisch abgehauchter Ausflug in Berlins Brennpunkte.

So viel Raum die Schilderung des Milieus auch einnimmt, im Mittelpunkt steht Michaels Kampf um Selbstbehauptung und Selbstbestimmung. Dabei kämpft er nicht nur gegen die Banden an, sondern auch gegen den exzessiv gelebten Freiheitsdrang seiner Mutter, die ihn mit immer neuen Peinlichkeiten konfrontiert. In diesem Wirrwarr so etwas wie Halt und ein verlässliches Koordinatennetz zu finden, auch darum geht es in „Knallhart“. Michael findet dieses bei Crille und Matze, später auch bei Hamal. Da darf Buck dann gnadenlos den cineastischen Vorbildern Scorsese und de Niro huldigen. Ihre „Goodfellas“ und „Straßen der Bronx“ haben schwer auf dieses Werk abgefärbt. Ich betrachte das als eine liebevolle Hommage, wohlwissend, dass auch Buck weiß, dass er an Maaartys Klasse niemals heranreichen wird. Doch das macht nichts, weil auch eine mit viel Charme und Liebe zum Detail konzipierte Huldigung unterhalten und begeistern kann. Und das ist genau bei „Knallhart“ der Fall.

Schwächen erlaubt sich Buck mit der ein oder anderen deplaziert oder überflüssig erscheinenden Szene. Was sollte nur dieses Zickenduell zwischen Miriam und der neuen Flamme ihres Ex? Welchen Beitrag zur Dramaturgie liefert die Schlußeinstellung? Unausgegoren und von einigen Fehlentscheidungen beim finalen Schnitt zeugen solche Momente. Letztlich ist das aber zu verschmerzen, weil Buck erkannt hat, wo die eigentliche Stärke von „Knallhart“ liegt: nämlich bei den Darstellern. David Kroß mag zwar aussehen wie ein gelangweilter Milchbubi, im Laufe des Films wird er aber zum echten Sympathieträger an dem wir als Zuschauer in jeder Sekunde mit voller Aufmerksamekit hängen. Jenny Elvers-Elbertzhagen nervt abgesehen von der Schreibweise ihres Namens auch nicht weiter, sie spielt die überforderte Alleinerziehende sogar derart realistisch, dass man sich fragt, ob sie schon lebensnah für einen späteren Umzug mit Söhnchen Paul nach Neukölln trainiert. Eigentlich gebührt das Lob aber allen Schauspielern, deshalb will ich es dabei belassen, den echter als echt erscheinden Oktay Özdemir in der Rolle des klassischen Schurken gesondert zu erwähnen. Inwieweit er das lebt, was er spielt, will ich lieber nicht wissen.

In einem Moment der Ruhe, als die aggressive Rap-Musik mit ihren treibenden Bässen verstummt, erkennt Michael instinktiv beim Anblick eines Babys, dass er zu weit vom „rechten Weg“ abgekommen ist. Doch, und hier unterscheidet sich Bucks Film deutlich von vielen romantisierenden Ghetto-Trips, er zieht daraus nicht rechtzeitig die nötigen Konsequenzen. Erst als es zu spät ist, nachdem wir eine quälend lange Sequenz vorgesetzt bekommen, die einen fassungslos zurücklässt, ist Michael zur Rückkehr bereit. Es wird nicht mehr derselbe Michael sein.

Diese Kritik ist zuerst erschienen bei kino.de.

München

München